Bettelnde Menschen leben in extremer Armut

Ich bin arm!

Bettelnde Menschen leben in extremer Armut. Ihr Anblick auf den Straßen berührt und irritiert uns gleichermaßen: Sind sie wirklich so arm? Stimmen ihre Geschichten? Wem sollen wir helfen? Und vor allem: wie?

Einmal ist ihm etwas Seltsames passiert, sagt Janis. Eine Frau blieb direkt neben dem Platz stehen, an dem er wie jeden Tag saß, im Schatten eines großen Kaufhauses, auf einer bunten Decke, vor sich einen Hut für die Münzen der Passanten. Die Frau lehnte sich an die Hauswand und zündete sich eine Zigarette an. Mindestens fünf Minuten, sagt Janis, hat sie da gestanden und geraucht. Als sie fertig war, ließ sie die Kippe auf den Boden fallen, direkt neben seine Decke, trat sie aus und ging weiter. „Sie hat mich nicht bemerkt“, sagt er, und es klingt nicht bitter, nur verwundert. „Sie hat nicht gesehen, dass da jemand war.“

Unbeachtet und unerwünscht zu sein, das nannte bereits Mutter Teresa die schlimmste Form der Einsamkeit: ein Leben am wortwörtlichen Rand der Gesellschaft. Der österreichische Soziologe Robert Buggler hat Obdachlosigkeit und Bettelei zu seinem Lebensthema gemacht. In seinen Studien beobachtet er stets beide Seiten: die Bettler ebenso wie die Passanten. „Armut“, sagt er, „berührt Menschen emotional. Man kann sich dem Bild bettelnder Menschen, wenn man es erst einmal wahrgenommen hat, nicht mehr entziehen.“

Für die meisten sei es da fast ein Reflex, helfen zu wollen. „Was viele Menschen aber verunsichert, ist, dass dieses Bild kein einheitliches ist. Kein Bettler ist wie der andere. Wem sollen sie also Geld geben – und wem nicht?“ Und tatsächlich: In Hannover gehört jemand wie Janis zu den ausgesprochen stillen Bettlern. Am Bahnhof duzen junge Punks die Reisenden kumpelhaft: „Haste mal‘n Euro, Meister? Nee? Na, trotzdem schönen Tag noch.“ Auf dem Platz davor sitzen Alte oder Kinder, in Lumpen gehüllt, und stellen Verletzungen zur Schau.

Dasitzen und einfach nur warten

Weiter oben in der Fußgängerzone betteln Vagabunden wie der Mann, der neben einem Berg von Plastiktüten auf dem Boden liegt und laut mit sich selbst spricht. Verschleierte Frauen in bodenlangen Kleidern drängen insbesondere andere Frauen, ihnen Geld zu geben, indem sie sie anflehen, ihnen, wenn sie weitergehen, manchmal sogar hinterherlaufen, schimpfen, auf Fragen aber stets die Hände heben: Sie seien der Sprache nicht mächtig. Da sind die, die sich mit dem Verkauf der Obdachlosenzeitung etwas dazuverdienen wollen, und andere, die es mit Musik versuchen. Und dazwischen eben solche wie Janis, die an einer Straßenecke sitzen und nichts tun als warten.

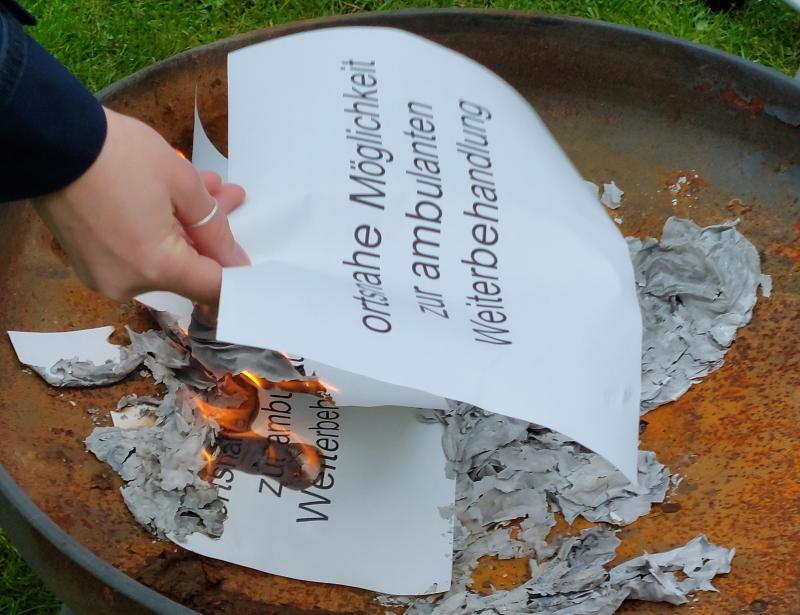

Eine Gemeinsamkeit jedoch haben all diese Bettler, meint der Soziologe. „Ihre Botschaft ist immer dieselbe. Sie lautet: Ich bin arm. Ich brauche Spenden, um überleben zu können.“ Und um diese Spenden zu bekommen, sei es notwendig, dem Armutsbild einer Gesellschaft zu entsprechen und ihr Mitleid zu gewinnen: durch Schilder, schmutzige Kleidung, offensichtliches Kranksein, durch die Begleitung von Kindern oder Tieren.

Janis schaut und spricht niemanden an, seinen Hut streckt er keinem entgegen. Er verkleidet sich auch nicht: Wenn er am Morgen seinen Stammplatz in der Nähe des Kröpcke bezieht, trägt er einen Pullover, eine Winterjacke, eine Mütze. Gar nicht wie ein Bettler sieht er aus, eher wie ein russischer Intellektueller, der von politischer Verfolgung und einem asketischen Leben erzählen könnte. Janis‘ Geschichte aber geht ganz anders: Vor sieben Jahren, erzählt er, ist er aus Lettland nach Hannover gekommen, aus Jaunjelgava, einer kleinen Stadt etwa 80 Kilometer südöstlich von Riga. Dort hat er als Handwerker gearbeitet und gehofft, auch hier in Deutschland Arbeit zu finden. Doch kaum in Hannover angekommen, sagt er, wurde er krank: das Herz. „Es ist kaputt, es macht nichts mehr. Für so ein Herz ist es hier besser. Lieber in Deutschland betteln als in Lettland arbeiten.“ Das Betteln, sagt er, das ist jetzt seine Arbeit.

Beim Betteln gibt es keine Wochenenden

Im Schnitt hat er eine 50-Stunden-Woche. Für Menschen wie Janis gibt es kein Wochenende, Geld braucht er jeden Tag. Für Essen und Tabak, wie er sagt, und man sieht es an den braunen und gelblich gefärbten Stellen an den Innenseiten seiner Finger: An Selbstgedrehten, Filterlosen verbrennt man sich leicht. Wenn er am Abend mit zehn Euro nach Hause geht, hat er genug zusammen. „Nach Hause“, sagt er und meint in Wirklichkeit die Obdachlosenunterkunft, in der er eine Bleibe gefunden hat. Für den Winter zumindest, im Sommer schläft er draußen, im Park auf der Wiese, auf einer Bank.

Ob Janis‘ Geschichte genau so stimmt oder nicht, weiß nur er selbst. Doch das, so Buggler, sei auch gar nicht das Entscheidende: „Für jeden bettelnden Menschen, egal welcher Herkunft und mit welcher Geschichte, gilt: Keiner lebt ohne Grund auf der Straße, keiner bettelt freiwillig. Diese Gründe können für mich nachvollziehbar sein oder nicht.“ Auch der Kölner Caritasverband rät in einem Leitfaden zum Umgang mit Bettlern, keinesfalls die eigenen Erwartungen in den Vordergrund zu stellen: „Auch auf die Gefahr hin, dass der bettelnde Mensch Alkohol oder andere Suchtmittel kauft und nicht etwas zu essen, so wie ich es mir vorstelle. Was jemand mit dem Geld macht, das er bekommt, sollte man ihm überlassen. Vielleicht kann ich es auch so sehen: Es handelt sich bei meiner Geldgabe um ein Geschenk, eine Spende.“

Helfen heißt auch, sich zu überwinden

Achtung vor dem anderen und seiner Situation – das sei wichtig im Umgang mit Obdachlosen und Bettlern. Und das Eingeständnis, dass es allen Ratschlägen und Studien zum Trotz Überwindung braucht, auf bettelnde Menschen zuzugehen, sie wahrzunehmen. Gerade dann, wenn sie nicht laut und fordernd sind, sondern wie Janis so unauffällig wie möglich bleiben wollen. Der rollt jetzt die Decke ein und macht sich mit den Einnahmen des Tages auf den Weg in seine Unterkunft: elf Euro und zwanzig Cent, nicht schlecht, genug bis morgen. „Ja, morgen komme ich wieder her“, sagt er, rückt die Mütze zurecht und deutet dahin, wo er eben noch saß, auf diese anderthalb Quadratmeter Boden vor der Fassade eines Kaufhauses. „Das ist mein Platz hier.“

Tim Kaufmann