Das Hospiz Luise in Hannover

Tränen, Lachen – und Kartoffelpuffer

Schwere Krankheit, Tod – immer noch ein Tabuthema. Vor 25 Jahren noch viel mehr: Doch ging die Kongregation der Vinzentinerinnen damals einen wichtigen Schritt: Sie gründeten das erste Hospiz in Niedersachsen – das Hospiz Luise.

Es klingelt. Sabine Müller ist da. Sie wird heute in das Hospiz Luise aufgenommen. Es ist Mittag. Jutta Nixdorf, die sich ehrenamtlich in der Einrichtung der Kongregation der Vinzentinerinnen engagiert, hat gerade den Tisch gedeckt. Sonnenlicht fällt in die offene Wohnküche, die eher einem Wintergarten ähnelt, auf Teller, Gläser und Besteck. Das Essen ist aus dem benachbarten Vinzenzkrankenhaus gebracht worden. „Stärken Sie sich doch erst einmal“, sagt Jutta Nixdorf zu Sabine Müller.

Denn Sabine Müller, die im wirklichen Leben nicht Sabine Müller heißt, steht noch Kräftezehrendes bevor. Jutta Nixdorf weiß das. Aufnahmegespräche, Zimmer beziehen – und dann noch mal realisieren, wo man eigentlich ist. Im Hospiz. Ein Wort, das nach Endstation klingt. Deshalb erst einmal Kartoffelpuffer. Und ein Gespräch bei Tisch. Da gibt es auch die Tränen beim Erzählen. Aber auch ein bisschen befreiendes Lachen.

Im Wohnzimmer des Hospizes steht eine kleine Statue auf der Fensterbank. Eher unscheinbar, so um die 30 Zentimeter hoch. Sie zeigt eher abstrakt eine Frau und einen Mann, die sich um ein kleines Kind in ihrer Mitte kümmern. „Diese Statue ist so etwas wie das Sinnbild unseres Hospizes“, sagt Kurt Bliefernicht, seit 2003 Leiter des Hospizes. Kümmern, zuwenden, Nähe zeigen. Eben Weinen und Lachen. Mit Kartoffelpuffer. Miteinander leben – bis der Tod das Leben beendet.

Bis zu acht Patienten kann das Hospiz aufnehmen. Ihnen steht jeweils ein wohnlich eingerichtetes Zimmer zur Verfügung. Persönliche Dinge dürfen mitgebracht werden und sind gern gesehen. Denn: Atmosphäre ist wichtig. Genauso wie Gäste: Angehörige oder Freunde können in einem Gästezimmer übernachten.

„Wir nehmen Menschen auf, die an einer unheilbaren Krankheit leiden, die voraussichtlich zum Tode führt“, sagt Maike Dudeck, Pflegedienstleiterin im Hospiz Luise. Es sei wichtig, gerade für die Pflegekräfte, das immer im Hinterkopf zu haben. Ein Blick in die Kapelle des Hospizes. Da liegt ein Gedenkbuch. Der letzte Eintrag einer Verstorbenen: aufgenommen am 7. Oktober, gestorben am 13. Oktober. Es kann schnell gehen.

Aber gerade dieses Wissen, diese Erfahrungen machen es möglich, die Aufgaben im Hospiz zu schultern: intensive Krankenpflege, Schmerztherapie und Symptomkontrolle, aber auch die Offenheit für Fragen nach dem Sinn des Lebens – und dem Sterben.

Heute sind die Aufgaben eines Hospizes gesetzlich geregelt. Auch die Finanzierung: „Als die Vinzentinerinnen mit den Planungen vor über 25 Jahren begonnen haben, war das aber noch nicht so“, berichtet Kurt Bliefernicht. Der Rechtsanspruch auf einen Zuschuss der stationären Hospizpflege wurde erst 1997 vom Deutschen Bundestag geregelt. Es war das erste Hospiz in Niedersachsen. Die Begleitung beim letzten Weg war bis dahin nicht vorgesehen.

„Und davon erhole ich mich einfach nicht“

Ein Weg, den jetzt Sabine Müller geht. Sie ist selbst Krankenschwester, Ende 50, Mutter zweier mittlerweile erwachsener Kinder. „Ich habe immer gern in meinem Beruf gearbeitet“, erzählt sie. Die Spannung zwischen Schichtdienst auf Station und Familienleben war immer da: „Aber das gehört halt dazu.“

Jetzt ist sie an Krebs erkrankt. Vor sechs Jahren wurden die ersten Anzeichen entdeckt. Seitdem war und ist es ein Auf und Ab. Zwischenzeitlich waren die Befunde unauffällig, dann wurde wieder entdeckt, dass im Unterbauch etwas wächst, was da nicht hingehört. Der Krebs hat sich bis ins Bauchfell ausgebreitet. Die Frage war: Chemotherapie oder Operation? Ein Jahr Chemotherapie schlägt nicht an, dann doch in kurzer Folge zwei schwere Operationen: „Und davon erhole ich mich nicht.“

Immer wieder Infektionen, immer wieder Erbrechen. Dann wieder Untersuchungen, Verdacht auf neue Metastasen – und ein junger Chirurg, der Sabine Müller erklärt: „Sie sind im Endstadium ihrer Krankheit, Sie haben noch zwei Wochen zu leben.“ Aber Sabine Müller zeigt Trotz: „Ich habe diese Prognose jetzt schon drei Wochen überlebt.“

Klar war aber: In ihrer Geschosswohnung ging es nicht weiter, ein Umzug ins Hospiz wurde nötig. „Ich habe mir das Hospiz Luise bewusst ausgesucht“, sagt sie. Auch wenn es dann doch Glück, Zufall oder Gottes Fügung war, dass sie tatsächlich einen Platz erhalten konnte. Sie hatte einfach das Gefühl, hier gut aufgehoben zu sein: „Und das bestätigt sich jetzt.“

Sterben – das hat Sabine Müller in der eigenen Familie erlebt. Ihr Vater ist vor 30 Jahren gestorben, ihr Bruder vor 12 Jahren – mit Mitte 40. „Das war kein leichter Tod“, sagt sie. Schwer erkrankt, zum Schluss geistig verwirrt, weil das Gehirn angegriffen wurde: „Das war eine schwere Belastung für alle – und die Trauer hat uns hart erwischt.“

Sie freut sich auf ihren kleinen Enkel, wenn er sie besucht. Schon gezeichnet von ihrer Krankheit konnte sie sich aber vor den Operationen um ihn kümmern.

Und jetzt Gedanken ans Sterben – oder an das was kommt? Sabine Müller denkt lange nach. „Natürlich beschäftige ich mich damit“, beginnt sie. „Und natürlich hoffe ich, dass da noch was kommt“, sagt sie weiter. Sie hat im Internet über Nahtoderfahrungen gelesen. „Ob man das wie in meiner Situation wirklich machen soll, weiß ich nicht“, meint Sabine Müller und lächelt. Was aber unterm Strich bleibt, ist die Überzeugung, dass da noch was kommt. Und vielleicht kann das helfen, irgendwann das Leben loszulassen.

Herzstück im Hospiz: Die Gemeinschaft bei Tisch

Aber nicht heute. Die Tochter hat sich angekündigt und das Mittagessen möchte Sabine Müller unten in der Wohnküche einnehmen. „Diese Tischgemeinschaft ist uns sehr wichtig, sie ist so etwas wie das Herzstück“, erläutert Hospizleiter Bliefernicht. Jede Patientin, jeder Patient, auch die Angehörigen können dort gemeinsam essen – mit den Ehrenamtlichen und mit Mitarbeitenden. Das Essen stiftet Gemeinschaft, lässt schwere Dinge leichter tragen, ermöglicht Nähe.

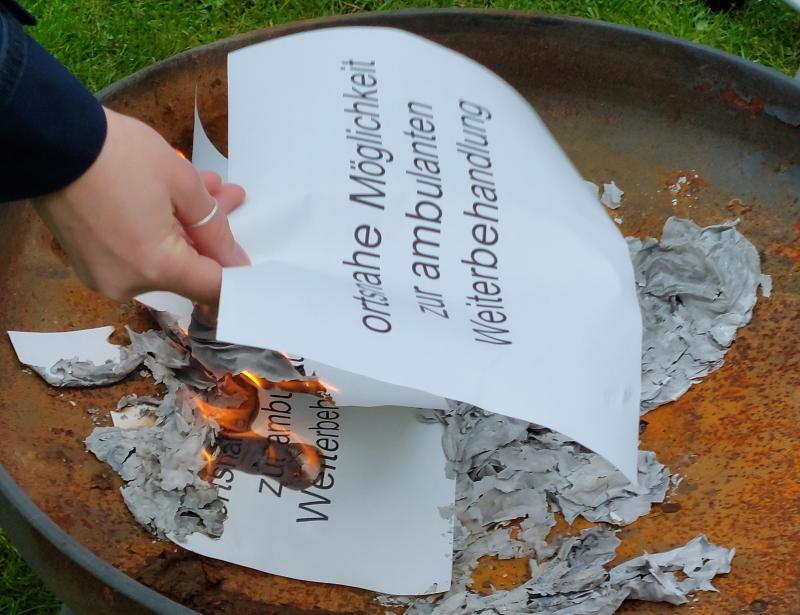

Überhaupt: Sterben und Tod wollen Bliefernicht und sein Team nicht hinter den schützenden Wänden des Hospizes verstecken. Ganz im Gegenteil: „Wir kümmern uns um Menschen, bei denen alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind“, betont Bliefernicht. Wie der Anfang gehört auch das Ende des Lebens mitten in die Gesellschaft. Deshalb wurden aus dem Hospiz heraus zwei ambulante Dienste gegründet – 1998 der hauptamtliche Palliativdienst und 2015 der ehrenamtliche Hospizdienst. Beide Angebote wollen das Hospiz nach Hause oder ins Altenheim bringen.

Ohne Ehrenamt wäre Hospiz kaum denkbar

Kann man gern im Hospiz arbeiten? „Ja, kann man“, sagt Anne Wögens. Weil es für sie ein Geschenk sei, es Menschen zu ermöglichen, so zu sterben, wie sie es sich wünschen. Seit 2000 arbeitet sie als Krankenschwester im Hospiz. Sie weiß natürlich: „Es gibt Schicksale, die mir nahe gehen.“ Eine Erinnerung kommt hoch – an eine junge Mutter, die im Hospiz verstorben ist. Tage zuvor hat sie noch mit ihren Kindern gespielt. Oder an eine Braut, die ihrem sterbenden Vater noch das Hochzeitskleid zeigen will. Oder an die Feier einer Erstkommunion.

Eine andere Erfahrung: Sprechen Sterbende über das Ende „haben sie meistens weniger Angst vor dem Tod, sondern eher vor dem Sterben“, berichtet Anne Wögens. Und Patienten erzählen ihr vom Gefühl, dass bereits verstorbene Angehörige, die Mutter oder der Vater, an ihrem Bett stehen: „Sie sagen, jetzt werde ich abgeholt – das ist doch ein gutes Gefühl, wenn man gehen muss.“

Das Hospiz ist kaum denkbar ohne das Engagement der Ehrenamtlichen. Wie Jutta Nixdorf. Sie serviert Sabine Müller Kartoffelpuffer, öffnet die Tür, spricht mit Patienten und Angehörigen – oder beobachtet mit ihnen die Eichhörnchen im Garten: „Das ist eine sehr erfüllende Aufgabe.“ Drei Schichten gibt es für Ehrenamtliche, zwischen 7.30 und 19 Uhr.

Jutta Nixdorf erinnert sich an einen über 80-jährigen ehemaligen Marathonläufer, mit dem sie samt Rollator den Flur auf- und abgegangen ist: „Ich hatte so eine Fitnessuhr dabei, das waren über 1000 Schritte.“ Oder an eine Patientin, die nur noch mit den Augen sprechen konnte. „Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich ihr immer zu wenig Butter auf das Brot geschmiert habe – weil ich es so gewohnt bin.“ Die Reaktion der Patientin? „Wir haben dann zusammen herzlich gelacht.“ Das ist Hospiz: Weinen, Lachen – und manchmal Kartoffelpuffer.

Rüdiger Wala

25 Jahre Hospiz

November 1990: Die Kongregation der Vinzentinerinnen in Hildesheim beschließt ein Hospiz zu errichten.

Juni 1991: Das Haus im Hannoverschen Stadtteil Kirchrode wird erworben.

April 1993 bis August 1994: Umbau des Hauses.

Oktober 1994: Einweihung

Januar 1998: Gründung des Ambulanten Palliativdienstes, zunächst „Brücke“, später „Brückenpflege“ genannt.

Februar 2000: Beginn der ersten „Palliative Care“-Kurse für Angehörige.

Januar 2006: Die Hauskapelle wird nach Umbau geweiht. Im ka:punkt, dem Treffpunkt der Katholischen Kirche in der Innenstadt von Hannover, wird bis heute ein monatliches Trauercafé angeboten.

April 2012: Das Hospiz wird nach umfangreichen Sanierungsarbeiten neu eröffnet. Kostenpunkt: 1,5 Millionen Euro. Zuvor war es in eine Hannoversche Klinik umgezogen.

2015: Ambulanter Hospizdienst Luise wird gegründet.

Kontakt: Hospiz Luise, Brakestr. 2d,

30559 Hannover, Telefon 05 11/ 52 48 76 76, E-Mail: info@hospiz-luise.de, Internet: www. hospiz-luise.de