Interview mit Birgitt Wernicke

„Das Virus zeigt, wie verletzlich wir sind“

Corona hat uns weiter im Griff. Für viele Menschen war es in dieser Situation besonders schwer, von ihren Verstorbenen nicht richtig Abschied nehmen zu können. Trauerbegleiterin Birgitt Wernicke erzählt, was das bedeutet.

Was hat sich für Sie als Trauerbegleiterin verändert in der Corona-Zeit?

Für mich gehört zur Trauerbegleitung unbedingt die persönliche Nähe. Da das zu Beginn der Pandemie nicht möglich war – nur die Priester konnten die Krankensalbung spenden –, musste ich neue Wege finden. Ich habe sehr viel telefoniert oder auch schriftliche Grüße verschickt. Dort, wo ich sonst auf jeden Fall Besuche gemacht hätte, blieb nur das Telefonat. Das hat mich manchmal hilflos und unzufrieden gemacht.

Aber letztendlich hat Seelsorge auch am Telefon funktioniert, oder?

Definitiv. Ich hatte oft das Gefühl, dass die Menschen wesentlich dankbarer waren, als ich zufrieden war. Über ihre Situation sprechen zu können, war ihnen wichtiger als die Frage, wo und wie das Ganze stattfindet. Zuhören, mitfühlen, verstehen – das geht auch am Telefon.

Ist jetzt wieder mehr möglich?

Ja, zum Glück. Ich mache wieder Hausbesuche und führe Gespräche im Büro. Natürlich unter Corona-Bedingungen: Wir halten die Mindestabstände ein und tragen einen Mund-Nase-Schutz. Aber ich bin froh, den Menschen gegenübersitzen zu können – auch wenn noch vieles fehlt.

Beerdigungen nur im engsten Familienkreis, keine Trauerfeier, keine tröstliche Umarmung: Wie wirken sich die Corona-Einschränkungen auf Trauernde aus?

Der Abschied von einem geliebten Menschen ist ja an sich schon eine Ausnahmesituation, aber in Zeiten von Corona wird er noch schmerzlicher empfunden. Die Liturgie und die Rituale, aber auch die Traditionen und Gepflogenheiten, die normalerweise mit einer Bestattung verbunden sind, geben dem Abschied nicht nur einen würdigen, sondern auch einen ordnenden und stabilisierenden Rahmen. Vertraute Abläufe, aber auch Menschen, die einem zur Seite stehen, trösten und geben Sicherheit. Wenn das alles wegfällt, wachsen Verunsicherung und Trauer. Manche haben sogar Schuldgefühle, weil sie sich für ihren Verstorbenen so sehr eine andere Trauerfeier gewünscht hätten und nun glauben, ihm etwas schuldig zu bleiben.

Warum ist es wichtig, dass Trauernde auch von einer Gemeinschaft aufgefangen werden?

Es tut ihnen gut zu erleben, dass ihr Verstorbener auch anderen Menschen wichtig war, den Nachbarn, Freunden und Bekannten, die den letzten Weg mitgehen. Diese Solidarität tröstet viele trauernde Angehörige. Wir Menschen brauchen in solchen Situationen einfach Nähe und Zuwendung – ein Händedruck, eine Umarmung, das gibt Kraft und Halt. Als Kirchengemeinde machen wir bei einer Beerdigung auch deutlich, dass der Verstorbene ein Teil unserer Gemeinschaft war und dass wir über den Tod hinaus verbunden bleiben.

Inwieweit wird Corona unseren Umgang mit dem Tod verändern?

Das Virus führt uns vor Augen, dass wir verletzliche Wesen sind. Deshalb möchte ich eine Hoffnung äußern: Ich wünsche mir, dass wir noch achtsamer mit dem Thema Tod umgehen, dass uns noch bewusster wird, wie sehr auch der Tod zu unserer Lebenswirklichkeit gehört, dass wir die Würde der Schwerkranken und Sterbenden gut im Blick haben – trotz aller notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Möglichst niemand sollte allein sterben und möglichst kein Angehöriger die traumatische Erfahrung machen müssen, einem lieben Menschen am Ende des Lebens nicht nahe sein zu können.

Warum sind Bestattungen eine wichtige seelsorgliche Aufgabe?

Nach meinem Verständnis gehört es zum Grundauftrag der Seelsorge, sozusagen zum „Kerngeschäft“ der Kirche, Menschen gerade auch in den Grenzerfahrungen ihres Lebens zu begleiten. Da spielen das Trauergespräch, die Gestaltung der Trauerfeier und möglicherweise auch Kontakte nach der Beisetzung eine große Rolle. Wir kommen ebenso mit Menschen zusammen, die der Kirche eher fernstehen oder die sich mit dem Glauben schwertun. Sie können die Kirche als einen Ort erleben, an dem ihre Trauer und Klage, ihre Fragen und Zweifel einen Platz haben. Und sie begegnen hoffentlich Seelsorgern, die unsere christliche Hoffnungsbotschaft empathisch und authentisch verkünden und damit ein Stück Lebenshilfe anbieten.

Welche Erlebnisse haben Sie in diesem Corona-Jahr besonders bewegt?

Ich erinnere mich an so viele Geschichten, vor allem in der Zeit des Lockdowns: an die über 90-jährige Frau am Telefon, die nicht zu ihrem Mann durfte, mit dem sie über 60 Jahre verheiratet war und der in einem Pflegeheim im Sterben lag. An die Kinder, die ihrer alten Mutter sagen mussten, dass sie allein sterben wird, weil man sie nicht mehr zu ihr lassen konnte. Oder an die Ehefrau, die zu ihrem Mann ins Krankenzimmer gezogen ist und dann nicht mehr hinausdurfte, um bis zu seinem Tod bei ihm sein zu können.

In diesem Jahr konnten und können viele Menschen nicht richtig Abschied nehmen. Kann man einen solchen Abschied zu einem späteren Zeitpunkt nachholen?

Das Abschiednehmen, so wie es am Sterbebett, am offenen Sarg oder bei der Beerdigung geschieht, lässt sich nicht nachholen oder verschieben. Auch nicht die damit verbundenen Erfahrungen und Empfindungen und all das, was es psychologisch und spirituell für die Akzeptanz des Todes bedeutet. Das sind Schritte auf dem Trauerweg, die nicht gegangen werden konnten oder zumindest nicht so, wie man es sich gewünscht oder gebraucht hätte.

Beim Abschied auf dem Friedhof sind Familien aber oft selbst sehr kreativ geworden: Enkelkinder haben Bilder gemalt, die die Eltern dann ins Grab von Oma oder Opa geworfen haben. Oder: Freunde und Nachbarn standen auf dem Weg zum Grab zu zweit am Wegesrand, um dem Verstorbenen wenigstens so ihr Geleit zu geben.

Was fordert Sie im Moment besonders heraus?

Ich denke, die nachgehende Seelsorge ist in dieser Zeit noch wichtiger als sonst. Wir müssen ansprechbar bleiben und das auch signalisieren, durch einen Kartengruß, einen Anruf oder einen Hausbesuch, damit die Trauernden sich mitteilen können, um mit ihren schwierigen und schmerzhaften Erfahrungen versöhnter leben zu lernen. Es gibt da einen großen Bedarf. In den Gemeinden hat man sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie wir die wichtigen Gedenkgottesdienste und Gräbersegnungen unter Corona-Bedingungen gestalten können.

Welche Angebote für Trauernde gibt es inzwischen wieder?

Ich biete schon seit Mai wieder eine wöchentliche Sprechstunde auf dem Friedhof an. Mit einem zusätzlichen Stuhl können wir die Abstandsregeln gut einhalten. Nach einem halben Jahr Pause haben wir im September auch wieder zur „Trauer- und Trostandacht“ sowie zum Kochabend – mit Maske am Kochtopf – eingeladen. All das wird aber noch sehr zurückhaltend angenommen.

Warum?

Viele Menschen haben sich in den letzten Monaten sehr zurückgezogen und überlegen sich gut, wohin sie gehen. Das zeigt sich in der Trauer möglicherweise noch mal besonders.

Seit Jahresbeginn gibt es in der St.-Josef-Kirche in Nordhorn auch eine sogenannte Trauerwand. Wie hat sich das Projekt entwickelt?

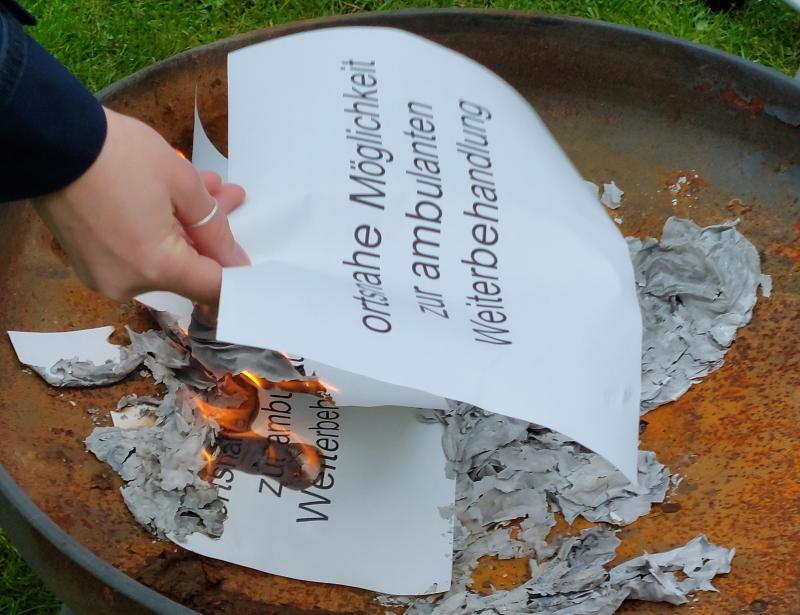

Es macht mich glücklich, zu sehen, wie gern die Menschen diesen Ort nutzen. Sie können dort beten, Lichter entzünden und ähnlich wie an der Klagemauer in Jerusalem ihre Anliegen auf Zettel schreiben und in die Fugen der Mauer stecken. Zu Beginn der Pandemie hatten wir die Zettel und Stifte entfernt. Aber bald darauf haben wir einen guten Weg mit desinfizierten Stiften gefunden. So wurde die Trauerwand in den vergangenen Monaten zu einem Hoffnungsort, den unglaublich viele Menschen mit ihren Sorgen und Klagen, mit ihren Bitten und ihrem Dank aufgesucht haben.

Interview: Anja Sabel