100 Jahre diplomatische Beziehungen mit dem Vatikan

Pacelli war der erste Nuntius

|

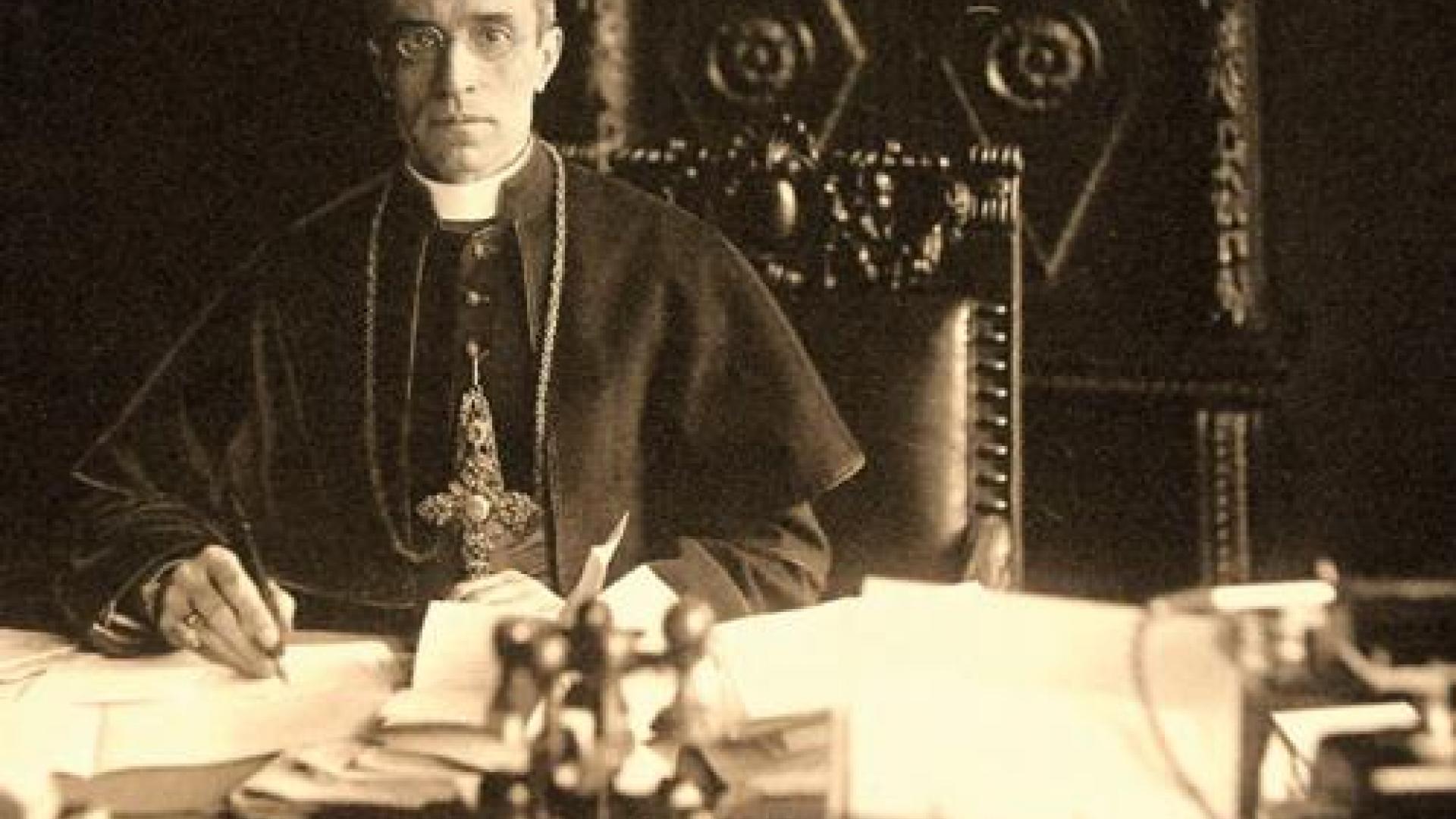

| Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., war 1920 der erste Päpstliche Nuntius in Berlin. Foto: kna |

Nach dem Ersten Weltkrieg war der Heilige Stuhl der erste Partner, zu dem das Deutsche Reich wieder diplomatische Beziehungen knüpfte. Erster Berliner Nuntius wurde im Jahr 1920 Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII. Die Erinnerung an dieses Jubiläum bot kürzlich Anlass, in Anwesenheit von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und Außenminister Heiko Maas bei einem gemeinsam von der Apostolischen Nuntiatur und dem Zentralinstitut für Katholische Theologie an der Humboldt-Universität veranstalteten interdisziplinären Symposium über „Rom in Berlin. 100 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Heiligem Stuhl und Deutschland“ nachzudenken.

Wettlauf um die Erst-Akkreditierung

Dass die Kirche-Staat-Beziehungen durch den Versailler Vertrag einen Schub erhielten, darauf wies der Münchner Kirchenhistoriker Stefan Samerski in seinem Vortrag „Wie weit ist es nach Canossa? Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen im politischen Kontext nach dem Ersten Weltkrieg“ hin. Angesichts einer drohenden Revolution habe Reichs- präsident Friedrich Ebert, ganz im Widerspruch zu Bismarcks Kulturkampf („Nach Canossa gehen wir nicht!“) den persönlichen Kontakt mit Pacelli in München gesucht, der seit 1917 päpstlicher Botschafter in Bayern war. Ebert war es dann, dem dieser am 30. Juni 1920 sein Beglaubigungsschreiben überreichte. Davor war es zu einem regelrechten Wettlauf um die Erst-Akkreditierung gekommen, den der Römer, der mit dem Nachtzug nach Berlin reiste, knapp für sich entscheiden konnte. „Trotz anfänglicher alliierter Verstimmung“, so Samerski, „konnte der Nuntius dann als Doyen des Diplomatischen Corps viele Ressentiments ausräumen.“

„‚Die Republik der Außenseiter‘ nannte der Kulturwissenschaftler Peter Gay vor mehr als fünf Jahrzehnten sein Erfolgsbuch über die Zeit zwischen 1918 und 1933, ohne dabei jedoch das katholische Milieu zu erwähnen.“ Die Historikerin Birgit Aschmann vom Institut für Geschichtswissenschaft der Humboldt-Universität knüpfte an Gays berühmten Buchtitel an, um in ihrem Vortrag über „Katholiken in der Weimarer Republik“ zu sprechen, die sich plötzlich in der Mitte der Gesellschaft wiedergefunden hätten. Der alte Minderwertigkeitskomplex sei gewichen, und es gab beim „katholischen Drittel der Bevölkerung ein neues Selbstbewusstsein“. Dazu, so die Historikerin, „trug nicht zuletzt die im 19. Jahrhundert entfaltete Verbandsstruktur mit klerikalen Multifunktionären bei. Aber vor allem war dies die Stunde der katholischen Zentrumspartei, die seit dem Kulturkampf (1871-1878) kontinuierlich an Stimmen gewonnen hatte.“ Negativ gab Aschmann jedoch ein „Übermaß an Wertschätzung von Autorität“ zu Protokoll, das nicht nur Emanzipations-Ansätze katholischer Frauen verhinderte, sondern auch dem Nationalsozialismus in die Hände gearbeitet habe.

Georg Essen, Direktor des Zentralinstituts für Katholische Theologie, sprach sich mit Hinweis auf den Öffnungskurs Leos XIII., der den Kulturkampf hinter sich ließ und mit seiner Sozialenzyklika „Rerum novarum“ (1891) die „Soziale Frage“ neu in den Blick nahm, schließlich dafür aus, „Das Verhältnis von Staat und Kirche“ heute so zu begreifen, dass theologisches Denken fähig sein müsse, den demokratischen Verfassungsstaat zu verteidigen.

Von Thomas Brose