Zuhören bleibt wichtiges Gebot

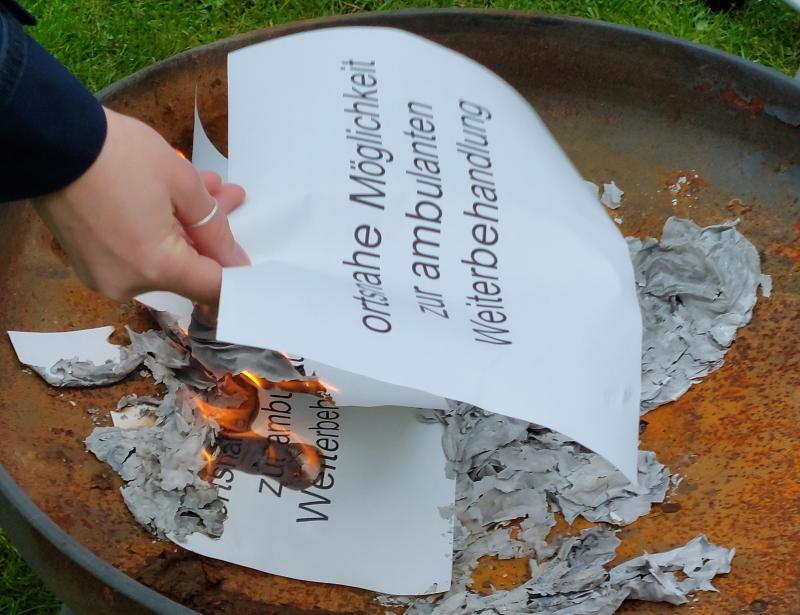

Foto: Andreas Hüser

Am 24. Februar 2023 stellte Prof. Manuela Dudeck mit ihrem Team die Studie über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Mecklenburg vor.

Ein Jahr danach: Was hat die Studie aus Ihrer Sicht bewirkt?

Erst einmal gibt sie einen schonungslosen Blick auf das, was geschehen ist. Es hat Missbrauch durch katholische Kleriker in Mecklenburg gegeben. Und es wurde von Vorgesetzten – nach heutigen Standards – nicht angemessen darauf reagiert. Betroffene wurden nicht gefragt und nicht gehört, ihnen wurde lange nicht geglaubt. Beschuldigte und Täter wurden vom System geschützt. Und was mich besonders getroffen hat: Offensichtlich gab es viele Mitwissende, wie wir auch aus anderen Zusammenhängen erfahren mussten. Neu war für mich, dass in der DDR kaum Interesse bestand, diese Vorgänge zu verfolgen oder aufzuklären, sondern im Gegenteil der sozialistische Staat den Missbrauch ausnutzen konnte, um gegebenenfalls kirchliche Amtsträger unter Druck zu setzen.

Die Studie ist aber auch ein Raum, in dem Betroffene sprechen konnten und Gehör fanden. Wir sind an einem Punkt, wo wir das weiter kultivieren können: Betroffenen zuhören und das Problembewusstsein dafür schärfen, was war – und was vielleicht heute noch geschehen kann, auch wenn wir Missbrauch heute so gut wie möglich zu verhindern suchen.

Im Rahmen der Studie wurden mögliche weitere Betroffene aufgerufen, sich zu melden. Gab es solche Meldungen?

Dass dieser Aufruf weiter gilt, möchte ich unterstreichen. Mir ist aber nicht bekannt, dass im Nachgang zur „Mecklenburg-Studie“ weitere Fälle in unserer Stabsstelle angezeigt wurden.

Im vergangenen Jahr kamen einmal Zweifel an der Darstellung eines Betroffenen auf. Sie betrafen das autobiografische Buch „Einspruch nicht vorgesehen“ des Rostockers Andreas Tiede. Wie schätzen Sie selbst die Glaubwürdigkeit der Betroffenen-Berichte ein?

Ich begrüße diese und andere Veröffentlichungen ausdrücklich und habe Respekt für den Mut und die Kraft, so etwas zu schreiben. Wir wollen ja, dass Menschen ihre Geschichten erzählen können und Wege finden, das zu tun – auch angesichts der Tatsache, dass in Mecklenburg und anderswo noch heute Menschen sagen: Das hat alles nicht stattgefunden.

Natürlich kann die Plausibilität des Beschriebenen angefragt werden. Aber der Schutz Betroffener und ihr Interesse, beim Aufarbeiten ihrer Leidensgeschichte wahr- und ernstgenommen zu werden, ist in meinen Augen bei weitem wichtiger als der tadellose Ruf einer Amtsperson oder einer Institution. Wo Fehler gemacht wurden, sollen sie auch benannt werden können, damit die richtigen Konsequenzen gezogen werden.

Nach der Präsentation der Studie wurde bemängelt, dass die Namen der Täter nicht genannt werden. Anders etwa als im Bistum Aachen. Aachen hat vor drei Monaten die Namen von 52 Tätern veröffentlicht. Wird man auch die Identität der Täter aus dem Erzbistum Hamburg erfahren?

Wir haben darüber noch nicht entschieden und schließen die Nennung der Täter auch nicht kategorisch aus. Wir sehen da aber noch große rechtliche Probleme.

» Wo Fehler gemacht wurden, sollen sie auch benannt werden können «

Pater Sascha-Philipp Geissler

Können Sie diese Probleme nennen?

Es geht zum Beispiel um Persönlichkeitsrechte und Datenschutz, die bis zu einem gewissen Punkt auch Beschuldigten, Tätern und etwa lebenden Angehörigen zustehen. Es geht in diesem Zusammenhang zuerst auch um den Schutz der Interessen von jenen Betroffenen, die sich nicht äußern oder ihre Geschichte nicht an die Öffentlichkeit gezerrt haben möchten, die aber möglicherweise erkennbar würden, wenn Täternamen bekannt werden.

Zudem ist es ein Unterschied, ob wir über verurteilte Täter sprechen oder über Beschuldigte. Hier ist insgesamt eine sehr diffizile und gründliche Abwägung erforderlich. Wir haben im hiesigen Beraterstab begonnen, uns damit zu befassen.

Die Mecklenburger Studie umfasst einen begrenzten Zeitraum: die Zeit der DDR bis 1989. Und sie beschränkt sich auf eine Region. Der Westteil des Erzbistums ist bisher nicht Gegenstand einer eigenen Untersuchung. Wird es weitere Studien geben?

Die Möglichkeit dazu besteht, natürlich. Erzbischof Heße und ich halten das auch für sinnvoll. Die Frage ist nur: Welche Formate wählen wir? Es gibt mittlerweile einige Studien. Mit historischem, juristischem oder soziologischem Ansatz. Deshalb sind diese Studien leider kaum miteinander vergleichbar. Wir bräuchten eine Untersuchung, die auch im Kontext mit anderen aussagekräftig ist. Ein solches Format müssten wir erst mit der Aufarbeitungskommission und dem Betroffenenrat entwickeln. Nur eine weitere Studie zu produzieren, greift aus meiner Sicht zu kurz. Sie müsste einen wirklichen Erkenntnisgewinn bringen.

In welche Richtung sollten weitere Schritte gehen?

Ich frage mich, wie Aufarbeitungsprozesse nachhaltig gestaltet werden können. Das heißt: Wir brauchen weiterhin Räume, in denen Menschen reden können über das, was war. Wo man ihnen auch zuhört – und dann mit ihnen die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden.

Woran denken Sie da?

Vieles ist ja nicht mehr neu und oft gesagt. Dass der Schutz der Organisation nicht höher stehen darf als der Schutz des Individuums. Dass der Blick auf die Opfer – und ihr Blick – wichtiger ist als der Blick auf die Täter. Dass es nicht reicht, Täter nur zu versetzen. Da ist in den letzten Jahren viel Bewusstsein gewachsen, und auch im Bereich Prävention und Intervention haben wir große Fortschritte gemacht. Es braucht immer noch viel Kraft, für eine Kultur der Achtsamkeit und Sprachfähigkeit zu sorgen für das, was in unseren Einrichtungen, aber auch um uns herum passiert, wo Menschen auch heute in anderen Zusammenhängen Missbrauchserfahrungen machen.

Aber bei allen diesen Erkenntnissen sollte man nicht vergessen: Es können auch Fehler passieren – dass etwas übersehen oder falsch eingeschätzt wird, dass jemand nicht richtig hinhört oder dass Dinge in den Mühlen einer Behörde „untergehen“. Vor solchen Fehlern ist niemand gefeit – ich auch nicht. Wir wissen nicht, wie man in 50 Jahren unsere Aufklärungs- und Präventionsarbeit bewerten wird. Eines ist mir klar: Wir können und wir wollen besser werden. Und wir sind auf einem guten Weg, finde ich.

Interview: Andreas Hüser