Kreuzweg in Kriegszeiten

Rund 600 Menschen gingen am Karfreitag in Lübeck Deutschlands wohl ältesten Kreuzweg. Neben Erzbischof Stefan Heße und Bischöfin Kirsten Fehrs ergriff auch die Hamburger Generalkonsulin der Ukraine, Irina Tybinka, das Wort.

Selten in den vergangenen Jahren standen die Bezüge des Kreuzwegs Jesu beim Kreuzweg in Lübeck so offensichtlich in einem thematischen Zusammenhang zu den Entwicklungen der Gegenwart wie in diesem Jahr: Schon bei der ersten Station an der evangelischen St. Jakobi-Kirche gaben der frühere Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Björn Engholm, und Jakobi-Pastor Lutz Jedeck den Ton vor. „Wir gehen den Weg heute im Bewusstsein, dass ein ganzes Volk in Europa täglich mit Leid und Tod bedroht wird. Wir dürfen und wollen dieses Leid nicht akzeptieren“, sagte Engholm. Und Lutz Jedeck ergänzte: „Wir betonen, wie beide großen christlichen Kirchen es von Beginn an getan haben, unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und unterstützen die Verteidigung ihrer Unabhängigkeit.“

Das Kreuz des russischen Angriffskrieges

Anke Laumayer, Enkelin des evangelischen Pastors Karl Friedrich Stellbrink, wählte am ehemaligen Burgtorkloster, wo einst zwei der vier Lübecker Märtyrer vorübergehend inhaftiert waren, eine andere, ganz persönliche Perspektive auf den Kreuzweg und erinnerte an ihren Großvater, der für seinen Glauben und sein Bekenntnis dazu von den Nazis hingerichtet worden war.

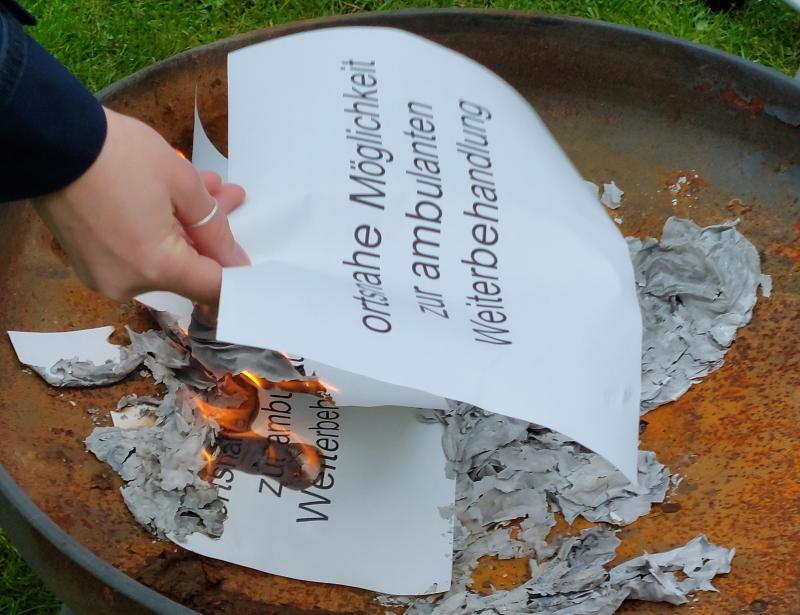

Doch bei der dritten Station am Gustav-Radbruch-Platz war es dann die Generalkonsulin der Ukraine, Irina Tybinka, die mit einer sehr emotionalen Ansprache die Menschen anrührte: „Mein leidgeprüftes Vaterland, seit 408 Tagen trägt es nun schon das Kreuz des russischen Angriffskrieges, eines Krieges, der ihm aufgezwungen wurde, so sinnlos und unendlich grausam“, sagte sie. „So sieht das Kreuz meines Volkes aus.“

Weiter sagte Irina Tybinka: „Jede Schulter der Unterstützung, jede helfende Hand, jede Äußerung von Empathie ist ein Lichtstrahl, der die Dunkelheit vertreibt und das Kreuz ein wenig leichter macht.“ Viele Millionen Deutsche teilten mit den Ukrainern diese Last des Kreuzes und verzichteten auf „die leeren, selbstsüchtigen Manifeste oder auf die weit von der Realität und Logik entfernten Appelle“, ergänzte sie. Und kritisierte damit indirekt die unter anderem von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer und anderen deutschen Intellektuellen, Politikern und Künstlern verbreiteten Aufrufe zu einem sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen mit Russland.

Sicherlich nicht alle Teilnehmer des Kreuzwegs mochten auch diesem Satz zustimmen, doch die meisten applaudierten der Generalkonsulin – ein Novum in der jüngeren Geschichte der Kreuzwegansprachen.

Bischöfin Kirsten Fehrs stellte an der vierten Station die Frage, die aus dem Widerspruch von dem Wunsch nach Frieden und dem Recht auf Selbstverteidigung erwächst: „Was tun? Als Christenmenschen? Welche Wege werden wir finden, welche entwaffnenden Einsichten, welchen unmissverständlichen Widerspruch angesichts eines Angriffskrieges, in dem das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine völkerrechtlich unbestritten ist und bleibt?“ Die Bischöfin beschrieb das Dilemma, das viele Christen umtreibt: „Wir müssen uns eingestehen, dass wir keine Antwort haben, die sofort alles löst. Aber wir haben einen Auftrag, der uns Hoffnung gibt. Und der lautet: Trotz aller Gewalt vom Frieden her denken, beten.“

Erzbischof Stefan Heße wendete seinen Blick bei der letzten Kreuzwegstation auf dem Jerusalemsberg stärker auf die theologische Dimension des Leidens Jesu, auf die Ungeheuerlichkeit, dass der dürstende Jesus einen in Essig und Galle getränkten Schwamm hingehalten bekam und auf den Ruf: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?!“

Der Durst nach Frieden und Gerechtigkeit

Der Erzbischof wendete den Blick auf die Schreie des Dürstens, wie sie in der Ukraine zu hören seien, aber etwa auch in Israel, „wo in diesen Stunden gekämpft wird.“ Und er erinnerte an das Karfreitagsabkommen von Nordirland, das vor 25 Jahren geschlossen worden war, und wo noch immer „kein ganzer und voller Friede“ herrsche. Heße: „Auf der ganzen Erde gibt es diese Schreie nach dem Durst nach Frieden, nach Gerechtigkeit – Gott gebe, dass wir sie hören. Dass wir nicht mit Schwämmen voller Essig noch eins draufschlagen.“

Er habe bei seinem Besuch im vergangenen Jahr in der Ukraine Zweifel gehabt, ob das nicht „Kriegstourismus“ sei. Doch die Reaktion der Menschen sei immer die gleiche gewesen: „Es ist gut, dass sie kommen. Wir fühlen uns dann gesehen und nicht verlassen.“ Dies sei, so sagte Erzbischof Heße „ein kleiner Versuch, da zu sein und Beistand zu geben, wo Menschen sich verlassen fühlen.“

VON MARCO HEINEN